二、“十二五”面临的形势

“十二五”时期,我国食品工业发展仍处于战略机遇期,既存在继续保持快速发展的重大机遇,也面临加快转变发展方式、保证食品安全等重大挑战和压力。

(一)国际食品工业发展趋势

1、食品质量安全受到空前关注,安全保障难度加大食品安全问题作为一个全球性的基本公共卫生问题,已经受到世界各国和国际组织的普遍重视,对食品安全投入不断增加,发达国家基本都建立了较为完善的食品安全监管体制和科学的管理模式,发展中国家食品安全保障能力也正在加强。然而,全球食品安全形势仍然不容乐观,食品产业链的全球化增加了食品安全保障难度,工业发展和环境破坏导致食品的化学危害趋于严重。受经济发展水平的制约,发展中国家和不发达国家食品安全保障能力仍然较低,每年都有大量的食源性疾病发生,不发达国家甚至每年约有220万人死于食源性腹泻,发达国家每年仍约有1/3 的人感染食源性疾病,食品安全事故时有发生。保障食品安全已经成为世界各国面临的共同难题。

2、高新技术应用加速,食品工业不断涌现新业态

食品科学是高度综合的应用性学科,其他科学领域的重大科技成果都会直接或间接带动食品工业的技术创新。进入21 世纪以来,信息技术、生物技术、纳米技术、新材料等高新技术发展迅速,与食品科技交叉融合,不断转化为食品生产新技术,如物联网技术、生物催化、生物转化等技术已开始应用于从食品原料生产、加工到消费的各个环节中。营养与健康技术、酶工程、发酵工程等高新技术的突破催生了传统食品工业化、新型保健与功能性食品产业、新资源食品产业等新业态的不断涌现。

3、全球食品格局深度调整,国际竞争日趋白热化

全球已进入空前的密集创新和产业振兴时代,世界主要经济体特别是发达国家,均加快了经济转型升级步伐,全球食品格局也正发生广泛而深刻的变革,不断向多领域、全链条、深层次、低能耗、全利用、高效益、可持续方向发展,愈来愈深刻地影响我国食品工业。我国食品工业与全球食品工业从未像今天这样紧密关联。近年来,食品跨国集团空前活跃,发达国家和跨国公司大举抢滩登陆我国食品工业,在全球范围内通过资本整合,以专利、标准、技术和装备的垄断以及人才的争夺,将技术领先优势迅速转化为市场垄断优势,不断提升核心竞争能力,采用兼并、控股、参股等多种手段大举进入我国市场,使我国竞争力尚不够强的食品工业面临着严峻的国际竞争挑战。

(二)国内食品工业面临形势

1、安全风险广泛存在,食品质量要求提高食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点。随着食品相关领域认知水平的提高,特别是检测技术和医学的发展,农药兽药残留、抗生素以及非法添加物等物质的危害性研究的深入,影响食品质量安全的风险因素不断被认知;同时新材料、新技术、新工艺的广泛应用使食品安全风险增大,使得越来越多与食品安全相关的问题时有发生,对食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方式提出了新的要求。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,对食品安全与营养提出了更高要求,而食品工业在产品标准、技术设备、管理水平和行业自律等方面还有较大差距。

2、各级政府高度重视,宏观环境继续改善

党中央、国务院一向高度重视食品工业发展和产品质量安全,并将食品安全上升到国家安全的高度,进一步完善了食品安全法律法规体系。目前,我国已基本形成了以《食品安全法》为核心的食品安全法律法规体系,通过了《刑法修正案(八)》,为加强食品安全监管、严厉打击违法犯罪提供了法律依据;发布了《产业结构调整指导目录(2011 年本)》,提出了食品产业结构调整的指导方向,有利于推动食品工业持续健康发展。同时,国家努力推动区域经济协调发展,对中西部开发持续投入及支持东部地区率先发展的政策,给食品工业的初级农产品原料供给和消费提升提供了良好的发展契机,促进食品工业区域产业布局调整发生适应性变化。西部大开发、东北振兴、中部崛起及其他区域规划,都把食品加工业作为主导产业。很多省市也把食品工业作为地方支柱产业,并出台了相关支持政策,食品工业发展的宏观环境逐渐改善。

3、消费需求刚性增长,市场空间持续扩大

随着人口增长、国民收入水平提高和城镇化深入推进,“十二五”时期,城乡居民对食品消费需求将继续保持较快增长的趋势。到2015 年,我国人口将达到13.75 亿,每年新增700 万人左右;城镇化率将达到51.5%,每年约有1000 万农村劳动力转为城镇居民;按“十二五”规划纲要提出的城乡居民收入与经济增长同步的目标测算,到2015 年我国城镇和农村居民的恩格尔系数将从2010 年的35.7%和41.1%分别下降到32%和37%左右。随着“十二五”时期我国进入中等收入阶段,城乡居民对食品的消费将从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变,从“吃饱、吃好”向“吃得安全,吃得健康”转变,食品消费进一步多样化,继续推动食品消费总量持续增长。

4、资源环境约束加剧,节能减排任务艰巨

我国经济社会发展面临日趋强化的资源和环境双重制约,以节能减排为重点,加快构建资源节约型、环境友好型的生产方式和消费模式,已成为我国今后一个时期的主要任务。我国食品工业部分行业单位产品的能耗、水耗和污染物排放仍然较高,必须积极应对全球气候变化,加强节能节水节地降耗,大力发展循环经济,提高资源利用率,强化污染物减排和治理。

三、指导思想、基本原则和发展目标

(一)指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持走新型工业化道路,以满足人民群众不断增长的食品消费和营养健康需求为目标,调结构、转方式、提质量、保安全,着力提高创新能力,促进集聚集约发展,建设企业诚信体系,推动全产业链有效衔接,构建质量安全、绿色生态、供给充足的中国特色现代食品工业,实现持续健康发展。

(二)基本原则

安全卫生,营养健康。把“安全、优质、营养、健康、方便”作为发展方向,强化全产业链质量安全管理,提高食品质量,确保食品安全。倡导适度加工,改变片面追求“精、深”加工的生产模式,保护食品的有效营养成分,引导健康消费。

科技支撑,创新发展。加强自主创新能力建设,提高装备自主化水平,加快食品工业技术进步和改造,完善食品标准体系,培育知名品牌,促进食品工业发展由数量扩张向依靠科技进步、提升质量效益转变。统筹兼顾,协调发展。妥善处理好扩大规模和提高质量效益,总量平衡与结构优化,初加工与深加工,原料生产、加工与消费,东部与中西部地区发展的关系。既要积极壮大骨干企业,又要扶持中小企业,促进食品工业协调健康发展。综合利用,绿色发展。大力发展循环经济,提高资源综合利用水平。加强节能减排,降低单位产品的能耗、物耗,减少污染物排放,加大环境保护力度,推进清洁生产。

(三)发展目标

到2015 年,食品工业集约化、规模化、质量安全水平进一步提高,区域布局进一步优化,形成自主创新能力强、保障安全和营养健康,具有较强国际竞争力的现代食品产业,提高食品产业对社会的贡献度,巩固食品产业在新时期扩大城乡居民消费、带动相关产业发展和促进社会和谐稳定中的支柱地位。

1、食品安全和营养水平明显提升。完善食品工业标准体系,加强食品质量安全标准体系建设,制(修)订国家和行业标准1000项;完善食品安全管理制度体系。规模以上食品生产企业普遍推行良好操作规范(GMP),食品生产企业60%以上达到危害分析和关键控制点(HACCP)认证要求,企业普遍建立诚信管理体系(CMS);食品质量抽检合格率达到97%以上,人民群众对食品满意度显著提高。

2、规模效益保持较快增长。在满足市场需求、转变方式、优化升级的基础上,保持行业平稳较快增长。到2015 年,食品工业总产值达到12.3 万亿元,增长100%,年均增长15%;利税达到1.88万亿元,增长75%,年均增长12%。食品工业总产值与农业总产值之比提高到1.5:1。

3、自主创新能力明显增强。食品安全控制、新型节能环保等关键技术取得突破,掌握和开发一批具有独立自主知识产权的食品加工核心技术和先进装备。到2015 年,食品科技研发经费占食品工业产值的比例提高到0.8%,关键设备自主化率提高到50%以上。

4、企业组织结构不断优化。培育形成一批辐射带动力强、发展前景好、具有竞争力优势的大型食品企业和企业集团,提高重点行业的生产集中度,到2015 年,销售收入达到百亿元以上的食品工业企业达到50 家以上;中小食品企业发挥专、精、特、新的优势,逐步实现良性发展,继续淘汰一批工艺技术落后的企业,形成各类企业分工协作、共同发展的格局。

5、区域结构布局更加合理。利用东部地区技术优势和中西部地区资源优势,形成东中西部食品工业协调发展的新格局。鼓励和支持食品加工企业向产业园区集聚。到2015 年,中西部和东北地区食品工业产值占全国比重提高到60%左右,全国建成数百个具有一定规模和较强区域影响力的现代食品产业园区。

6、资源利用和节能减排成效显著。到2015 年,食品工业副产品综合利用率提高到80%以上;单位国内生产总值二氧化碳排放减少17 %以上,能耗降低16 %;主要污染物排放总量减少10%以上。

7、产品结构取得明显改善。高科技、高附加值和深加工产品的比例稳步提高,巩固和壮大“老字号”食品品牌,努力扩大品牌食品的知名度和市场占有率,培育一批食品知名品牌。

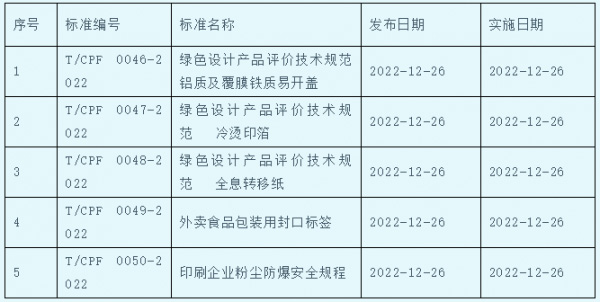

专栏2 “十二五”食品工业发展主要指标

指标2010年2015年年均增长(%) 属性

规模效益

总产值(万亿元) 6.13 12.3 15

预期性

利税(万亿元) 1.07 1.88 12

产业结构

销售收入超百亿元的大型企业集团(个) 27 50 【23】

预期性

建设食品产业园区或产业集群(个) 【200】

中西部和东北地区食品工业产值占全国的比重(%) 54.4 60 【5.6】

知名品牌培育(个) 【300】

科技进步

科技研发经费占销售收入的比重(%) 0.4 0.8 【0.4】

预期性

关键设备自主化率(%) 40 50 【10】

食品安全

制修订标准(个) 【1000】预期性

规模以上食品企业通过HACCP认证比例(%) 50 60 【10】

约束性

食品抽检合格率(%) 94.6 >97 【2.4】

资源利用

副产物综合利用率(%) 75 >80 【5】

单位国内生产总值能耗降低(%) 【16】约束性

单位工业增加值用水量降低(%) 【30】

环境保护

单位国内生产总值二氧化碳排放降低(%) 【17】

约束性

化学需氧量排放减少(%) 【10】

氮氧化合物排放量减少(%) 【10】

注:总产值和利税绝对数按2010年价格计算,增长速度按可比价计算;【】内为5年累计数。

四、主要任务

(一)强化食品质量安全

提高重点行业准入门槛。加快制定和完善粮食、油脂、肉类、饮料、水产品、果蔬加工等重点食品行业产业政策和行业准入条件,明确食品加工企业在原料基地、生产规程、产品标准、质量控制等方面的必备条件。

健全食品安全监管体制机制。按照《“十二五”期间国家食品安全监管体系规划(2011-2015)》要求,建立健全符合我国国情的食品安全监管体制机制,明晰食品安全监管部门职责,堵塞监管漏洞,形成监管合力,实现全程监管和无缝衔接。落实地方政府责任,加强部门间、地方间的协调联动,加大投入力度,优化整合资源,提高监管能力。

完善食品标准体系。加快制(修)订食品安全标准和相关标准,健全食品加工技术标准体系,重点制修订食品添加剂、方便食品、肉制品、乳制品、饮料等行业标准,完善食品安全标准、基础通用标准、重点产品标准和检测方法标准。加强对国际标准的参与程度及对相关国家标准的追踪研究。

加强检(监)测能力建设。逐步实现关键检测设备国产化,着力推进产品质量与食品安全监控中心和实验室的建设。督促企业增加原料检验、生产过程动态监测、产品出厂检测等先进检验设备配置,完善企业内部质量控制、监测系统和食品质量可追溯体系。加强监管部门的检验检测能力,严格食品检验机构资质认定,提升国家及省、市、县各级食品监测机构的检验设备水平,加强队伍能力建设。

健全食品召回及退市制度。建立和完善不符合食品安全标准和超过保质期的食品主动召回、责令召回及退市制度,明确食品召回范围、召回级别、召回处置等具体规定,使食品召回及退市制度切实可行。健全食品质量安全申诉投诉处理制度,加强申诉投诉处理管理。

落实企业食品安全主体责任。完善企业内部质量控制、监测系统,重点加强农药残留、重金属、真菌毒素、微生物等项目检测,建立食品质量可追溯体系。健全食品质量安全投诉管理制度、不合格产品追溯制度、食品退市召回与应急处理制度。开展质量安全诚信对标达标活动,加快建立健全食品工业企业诚信管理体系,持续推进企业质量管理提升和食品安全措施改进;建立健全食品工业企业诚信信息公共服务平台,完善诚信激励和失信惩戒措施。健全食品安全监督机制,尊重消费者监督权利,保障监督渠道畅通,促进社会监督。

专栏3 食品安全检(监)测能力建设重点

重点领域主要内容

共性关键技术研究产业链安全动态数据库、流通领域主要食品监测数据库、标准数据库和风险数据库建设;监控系统和溯源系统建设;食品添加剂、农药残留、真菌毒素、致病微生物、重金属离子、非法添加物等快速、高通量检测技术研究开发。

食品加工企业主要(气相、液相)色谱仪、色—质联用仪、原子荧光光谱仪、原子吸收光谱仪、氨基酸分析仪、全自动定氮仪、蛋白质测定仪、纤维测定仪、脂肪测定仪、紫外光检测仪器设备及系统建设谱仪、近红外光谱仪、生化仪器、样品前处理设备、实验室通用仪器(离心机、电子天平、显微镜、电泳仪等)、光谱类速测产品、生化类速测产品、工业质谱、工业pH 计、流程参数(温度、压力、流量等)测量控制等仪器设备研制;食品企业检测中心、过程检测、诚信信息管理平台系统、对标达标等方面的建设。

关键检测设备国产化(气相、液相)色谱仪、色—质联用仪、光谱仪(原子荧光、原子吸收、紫外、近红外等)、生化仪器、实验室通用仪器(离心机、电子天平、显微镜、电泳仪等)、样品前处理设备、光谱类、生化类速测产品、工业质谱、工业pH 计、流程参数(温度、压力、流量等)测量控制仪表。

共有 网友评论