执行了三个多月的“限塑令”后,我们开始逐渐习惯没有塑料袋的日子,上超市购物袋着“环保购物袋”,倒垃圾时也尽量少使用塑料袋……与此同时,大量的塑料生产企业在从前供不应求的状态下,变为接不到订单,甚至纷纷倒闭。为了继续生存下去,一些曾经不可一世的塑料生产企业痛下决心钻研新技术,转型制作可降解塑料袋,以期能在市场中“突围”。而目前技术尚不完全成熟、价格成本又难以降低的情况下,可降解塑料袋又能有多少生存空间呢?如果可降解的技术逐渐成熟,能够被市场接受,曾经因为一千年也难以腐化而被限制使用的塑料袋是否会迎来新的生命,严格的“限塑令”是否会发生一些新的变化呢?

可降解塑料袋难觅

日前,记者走访了几家好德便利店、捷强超市、世纪联华以及易初莲花等不同规模的超市和大卖场。在走访的6家超市及大卖场中,记者均未发现有可降解塑料袋进行销售。有工作人员向记者表示,现在售卖给顾客的塑料袋是部分可以降解的,并非传统意义上完全不能降解的塑料袋。但是这些塑料袋的可降解部分不一定达到国家标准了,因此也没有对此进行标注。

绿色包装委员会常务副主任周维文告诉记者,关于什么是可降解的产品,曾经在1999年和20006年第各出过一份国家标准,对于所有降解产品中可以称为“降解塑料”的必须要符合现行的这两个标准。

周维文认为,符合标准的可降解塑料袋并不是没有,而从一些企业的角度出发,多年来没有着力推行可降解塑料,是源于新兴产品会侵占原有材料市场的担心。在市场上为什么看到自称可降解塑料袋的并不多呢,一是因为科降解塑料的价格太贵,从加工难度和技术难度来看,都有一定的问题,成本会比较高;二是市场的确没有积极进行过推广。

塑料制品企业转型

从过去只生产不可降解的塑料袋到“限塑令”开始,很多塑料制品企业现在都在想办法制作可降解产品来作为替代品,让走到绝路的企业生存下去。一位在珠三角地区从事塑料行业的陈先生告诉记者,“限塑令”实施后,对塑料制品行业的冲击力非常大,很多制作塑料袋的企业倒闭了,河南一家国内最大的塑料袋制品企业就在这短短的3个月时间内关门了。陈先生透露,目前很多塑料制品企业遇到阵痛,为了生存,他们开始大力钻研可降解塑料的技术,突破瓶颈。

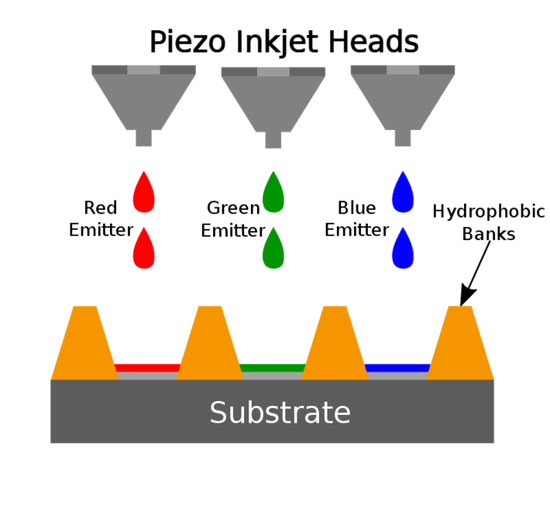

“一般我们认为所谓‘环保塑料袋’是指可以完全生物降解的塑料袋,而目前市面上的绝大多数可降解塑料袋,并不能全部在土壤中‘消化’掉,而是可部分降解,它在生产过程中加入了一些如淀粉等成分后,达到部分降解。”陈先生认为,可部分降解的塑料袋由于化学成分和稳定性遭到了破坏,其回收利用的价值也变低了。因此,在制造新型可降解塑料产品上,如何做到全降解是今后的难题。

成本太高难以推广

周维文告诉记者,事实上,现在的可降解塑料有四到五种类型,包括热氧化降解型、各种原材料制成的生物降解型、光降解型等。生物降解型是基本可以全部降解完毕的。

对于目前可完全生物降解塑料袋无法在社会上推广的原因,业内人士陈先生分析说价格是一个主要问题。由于生产技术还不够完全成熟,一个普通的塑料袋生产成本只要几分钱,可降解塑料袋则要2至3倍,一般的市民还无法接受。“相关政策的缺乏,也是可完全降解塑料袋无法在市面上广泛推广的一个重要原因。 ”

周维文认为,部分降解和全部可降解的塑料袋很难进行鉴别,而可降解的时间可控性也并不强。比如说,纸是可降解的,如果放在潮湿环境中,可能很快就软化了;但如果放在密闭的干燥环境中,可能放上几百年,这张纸仍然是博物馆里一幅经典的画卷。这也造成了可降解材料的前途堪忧。

少用就是资源节约

上海市环保局局长张全对于“限塑令”之后上海的成效,表示还是有很大进步的,尤其在一些超市,已经让人们养成了带环保购物袋去购物的新习惯。张全告诉记者:“我始终认为,塑料袋是‘限’,而不是‘禁’,目的是为了让人们少用,而不是完全不用。”

张全认为,塑料袋难以在土壤中降解,同是也难免随风飘荡让野生动物当作食物吃下去,这些都造成了环境的破坏。因此,必须要合理适当地使用塑料袋,一是少用一些,二是改变塑料本身的性质,使其材质可以降解,不破坏环境。一旦可降解材料的技术成熟、成本下降,仍会给生活带来方便。

“但是我们现在评价是否体现环保行为,更多的是看生活习惯是否环保,太方便了就容易造成浪费。”张全说,“即便是可降解材料,用得太多对资源仍然是破坏,就好像一次性筷子,本身的材质很环保但用得太多,就变成了浪费资源。”

共有 网友评论